emobicon – pragmatisch | unabhängig | zertifiziert

Mobilität neu denken.

Ladeinfrastruktur einfach machen.

E-Mobilität für Ihr Unternehmen? Das kennen Sie sicher:

- Was brauchen wir überhaupt?

- Was kostet uns das wirklich?

- Welche Förderung steht uns zu?

- Wie lange dauert so etwas?

- Reicht unser Stromanschluss?

- Wer blickt da noch durch?

Wir planen, fördern und realisieren Ihre Ladeinfrastruktur – von der Standortanalyse bis zur Inbetriebnahme.

emobicon – wir bringen Struktur in Ihr Ladeprojekt.

Warum E-Mobilitätsprojekte oft im Sand verlaufen:

Was für Ladestationen brauchen wir eigentlich?

22 kW oder 11 kW? AC oder DC? Wallbox oder Ladesäule? Ohne Fachwissen ist die Produktauswahl ein Ratespiel. Das Ergebnis: Entweder überdimensioniert und zu teuer – oder unterdimensioniert und unbrauchbar.

Was kostet uns das unterm Strich?

Anschaffung, Installation, Genehmigungen, laufende Kosten – die wahren Projektkosten sind schwer kalkulierbar. Böse Überraschungen kommen meist erst später: „Ach so, das kostet extra…“

Wieviel Förderung bekommen wir denn?

Bis zu 50% Förderung sind drin – aber nur mit den richtigen Anträgen zur richtigen Zeit. Ohne Durchblick bei KfW, BAFA & Co. verschenken Sie schnell fünfstellige Beträge.

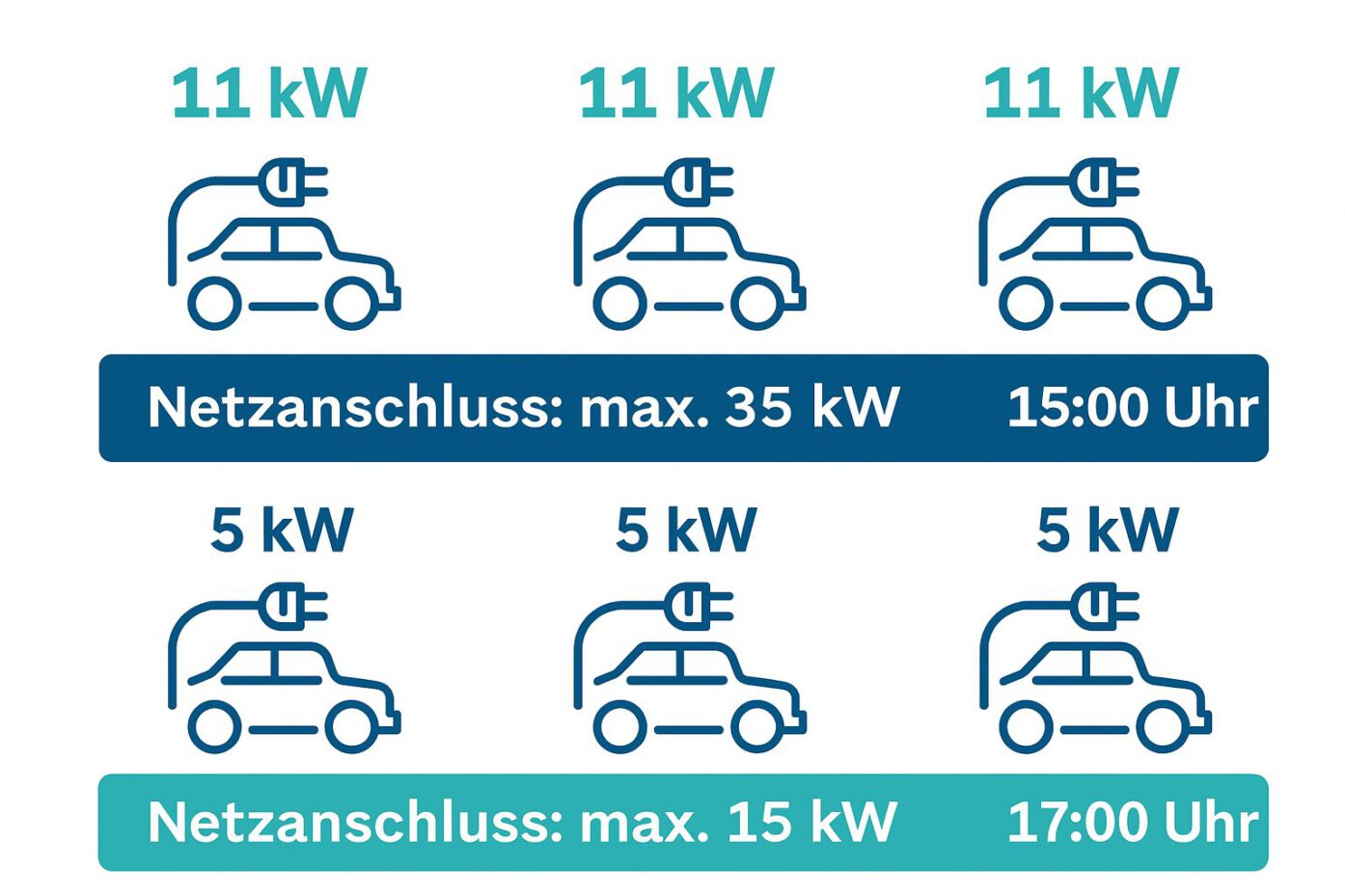

Reicht unser Hausanschluss überhaupt?

Plötzlich will der Netzbetreiber eine teure Verstärkung. Oder die Stromrechnung explodiert, weil alle gleichzeitig laden. Was hätte man vorher wissen müssen?

Wer koordiniert das alles?

Elektriker, Netzbetreiber, Bauamt, Förderstelle – jeder hat andere Anforderungen und Termine. Ohne zentrale Koordination wird aus Wochen schnell mal ein halbes Jahr.

Funktioniert das überhaupt mit unserem Betrieb?

Ihre Arbeitszeiten, Ihr Fuhrpark, Ihre Stellplätze sind einzigartig. Standard-Pakete von der Stange passen selten zur betrieblichen Realität.

So wird E-Mobilität & Ladeinfrastruktur im Unternehmen einfach & planbar

pragmatisch | unabhängig | zertifiziert – Mobilität neu denken. Ladeinfrastruktur einfach machen.

Passgenau für Ihren Betrieb – nicht von der Stange

- Wir schauen uns Ihren Betrieb an: Welche Fahrzeuge? Welche Fahrer? Welche Arbeitszeiten?

- Daraus entwickeln wir Ihre maßgeschneiderte Lösung

- Unabhängig von Herstellern – wir empfehlen, was zu Ihnen passt

Maximale Förderung ohne Papierkram-Stress!

- Wir kennen alle Programme: KfW, BAFA, Land und Kommunen

- Wir stellen die Anträge und wickeln alles für Sie ab

- Ergebnis: Bis zu 50% weniger aus eigener Tasche zahlen

Funktioniert garantiert – auch in 5 Jahren noch

- Wir prüfen Ihren Stromanschluss und planen richtig

- Intelligente Steuerung verhindert teure Stromspitzen

- Solaranlage vorhanden? Nutzen wir mit!

Alles aus einer Hand – nur einen Ansprechpartner

- Von der ersten Beratung bis zur laufenden Betreuung

- Wir koordinieren alle Gewerke und Termine

- Bei Problemen sind wir da – nicht erst nach Monaten

9 Jahre Erfahrung, damit Sie entspannt bleiben können

- Über 100 zufriedene Unternehmen vertrauen uns bereits

- Zertifizierte Beratung nach aktuellen Standards

- Support auch nach der Installation – langfristig und zuverlässig

Vertrauen durch Erfahrung & starke Partner

Schritt für Schritt zur optimalen Ladeinfrastruktur im Unternehmen

Der Aufbau von Ladeinfrastruktur im Unternehmen ist mehr als nur Technik – es braucht Analyse, Strategie, Förderung und Erfahrung.

Bei emobicon erhalten Sie alles aus einer Hand: von der ersten Standortbewertung über die Fördermittelrecherche bis zur Lieferung und Inbetriebnahme der passenden Ladelösung.

Individuell. Förderfähig. Zukunftssicher.

Standortanalyse

Ladeinfrastruktur

Geprüft werden Netzanschluss, Zufahrtswege und Stellplatz-Gegebenheiten – für eine zuverlässige Ladeinfrastruktur.

Mehr Infos zur Standortanalyse

Fördermittel für Ladeinfrastruktur

Wir identifizieren passende Programme (KfW, BAFA, Land) und begleiten Sie bei Antrag & Abwicklung – bis zu 50 % Förderung.

Individuelles Angebot

Technisch präzise, skalierbar und herstellerunabhängig: Sie erhalten ein maßgeschneidertes Angebot, das genau Ihrem Bedarf entspricht.

Lieferung & Inbetriebnahme

Wir liefern Ihre Ladeinfrastruktur und koordinieren die fachgerechte Inbetriebnahme inklusive technischer Übergabe und Support.

Warum emobicon?

Weil Ladeinfrastruktur Vertrauen, Erfahrung und Kompetenz braucht.

Ich begleite Unternehmen seit vielen Jahren auf ihrem Weg in die Elektromobilität. Als Gründer und Geschäftsführer von emobicon® verbinde ich Praxiswissen mit unabhängiger Beratung und einem starken Partnernetzwerk. Mir ist wichtig, dass Projekte effizient, wirtschaftlich und zukunftssicher umgesetzt werden – von der Idee bis zum Betrieb.

Meine Erfahrung aus über 11 Jahren in der Elektromobilität und meine Zertifizierung als Projektplaner Photovoltaik (DEKRA) helfen mir dabei, gemeinsam mit Ihnen passende Lösungen zu entwickeln. Dabei stehe ich für Transparenz, Unabhängigkeit und Hands-on-Mentalität.

Mein Ziel:

Effiziente, wirtschaftliche und zukunftssichere Ladeinfrastruktur – alles aus einer Hand.

Einige unserer realisierten Projekte

Ein Auszug aus realisierten Ladeinfrastruktur-Lösungen, die wir für unsere Kunden geplant und umgesetzt haben.

10 x Alfen Wallbox 22 kW, Solaranlage & Energiemanagement

(Arnsberg)

- 10 × AC-Wallboxen 22 kW auf Doppelstele

- neue Solaranlage integriert mit Energiemanagementsystem

- umfangreiche Förderung

Ergebnis: Planbares Laden für Pool- und Firmenfahrzeuge, deutlich reduzierte Netzlast durch PV-Eigenverbrauch und intelligentes Lastmanagement – bei gleichzeitig optimal genutzter Förderung.

Nachhaltige Ladeinfrastruktur mit Solarcarport

(Unna)

- 4 x ABL Ladesäulen mit je 2 Ladepunkten

- Solar-Carport & Solar-Anlage versorgen Ladeinfrastruktur zum Teil

- umfangreiche Förderung

Der Solarcarport schafft sichtbare Nachhaltigkeit für Mitarbeitende und Kunden und die integrierte PV-Anlage liefert einen großen Teil der Ladeenergie, sodass Betriebskosten und CO₂-Fußabdruck sinken.

8 × Alfen 11 kW + LOBAS-Lastmanagement

(Menden)

- 8 × AC-Wallboxen 11 kW

- unterstützt durch 35 kW-Solaranlage mit dynamischem Lastmanagementsystem

- umfangreiche Förderung

Dank dynamischem Lastmanagement können alle Fahrzeuge zuverlässig laden, ohne den Netzanschluss zu überlasten – PV-Strom wird optimal genutzt und teure Leistungsspitzen werden vermieden.

Öffentliche ABL-Wallbox 2 x 22 kW

(Arnsberg)

- Öffentliche ABL Wallbox 22 kW mit 2 Ladepunkten

- versorgt Fahrzeuge der Hotel- und Restaurantgäste

- umfangreiche Förderung

Die Lösung ermöglicht komfortables Laden für Hotel- und Restaurantgäste, steigert die Attraktivität des Standorts und nutzt gleichzeitig großzügige Fördermittel, um die Investitionskosten zu senken.

Mennekes Ladesäule 2 x 22 kW

(Arnsberg)

- Öffentliche Mennekes Ladesäule 2 x 22 kW

- versorgt eigene Fahrzeuge und Gäste der Jugendherberge

- umfangreiche Förderung

Die öffentliche Ladesäule versorgt sowohl den eigenen Fuhrpark als auch Gäste der Jugendherberge – mit transparenter Abrechnung und zukunftssicherer Technik, gefördert mit öffentlichen Mitteln.

Was wir für Sie tun

Ihre Ladeinfrastruktur aus einer Hand

Sie möchten Ladeinfrastruktur in Ihrem Unternehmen aufbauen – effizient, förderfähig und technisch zukunftssicher?

Wir planen und realisieren Ladeinfrastruktur für Unternehmen in NRW – mit Schwerpunkt Sauerland und umliegende Regionen. emobicon bietet Ihnen ein Komplettpaket rund um E-Mobilität: von der Planung über die Fördermittelberatung bis zur technischen Umsetzung mit Lastmanagement und Support.

Backend-Systeme für Ladestationen

Zentrale Verwaltung, Nutzersteuerung, Abrechnung und Fernwartung – das Backend verbindet Ihre Ladepunkte digital, sicher und effizient.

Last- & Energie-management

Wir optimieren für Sie Netzlast und Stromkosten Ihrer Ladeinfrastruktur mit intelligentem Lastmanagement – inklusive Einbindung von PV-Anlagen und Stromspeichern.

Starke Tools für Ihr Lade- und Energiemanagement.

Mit unseren spezialisierten Lösungen behalten Sie Laden, Last und Energieflüsse jederzeit optimal im Griff.

Backend & Dashboard

Überblick in Echtzeit: Status aller Ladepunkte, Verbrauchs- & Kostenstatistiken sowie Alarm- und Fehlermeldungen auf einen Blick

Mehr Infos

Dynamisches Lastmanagement

Automatisierte Steuerung: Verteilung der Ladeleistung nach Prioritäten, Tarifzeiten und PV-Erträgen – für maximale Effizienz und Kosteneinsparung.

Mehr Infos

Integriertes Energiemanagement

Ganzheitliche Steuerung: Vernetzung von Ladeinfrastruktur, Photovoltaik und Großverbrauchern (z. B. Wärmepumpe) – optimierter Eigenverbrauch & Netzentgeltminimierung.

Mehr InfosHäufige Fragen zur Ladeinfrastruktur für Unternehmen & Kommunen

Unternehmen brauchen heute planbare, förderfähige und zukunftssichere Ladeinfrastruktur. Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen – von Standortanalyse, Netzanschluss und §14a über dynamisches Lastmanagement (EMS/OCPP) bis Abrechnung, Förderung und Betrieb.

Welche Fehler machen Unternehmen häufig bei E-Mobilitätsprojekten – und wie lassen sie sich vermeiden?

Typische Fehler sind eine unzureichende Bedarfsanalyse, fehlendes Lastmanagement und verpasste Förderungen. Mit emobicon profitieren Sie von unabhängiger Beratung, individueller Planung und kompletter Förderabwicklung – so wird Ihr Projekt effizient, wirtschaftlich und zukunftssicher umgesetzt.

Was sind die wichtigsten Schritte beim Aufbau von Ladeinfrastruktur für Unternehmen?

Der Aufbau von Ladeinfrastruktur beginnt mit einer Standortanalyse, bei der Netzanschluss, die Örtlichkeit und Unternehmensbedürfnisse geprüft werden. Anschließend erfolgt die individuelle Planung, Fördermittelrecherche und schließlich die Lieferung und fachgerechte Installation – inklusive Lastmanagement und Anbindung an PV-Anlagen, falls vorhanden.

Welche Förderprogramme für Ladeinfrastruktur gibt es aktuell und wie bekomme ich maximale Förderung?

Förderungen gibt es von KfW, BAFA, Kommunen und Bundesländern. Unternehmen können bis zu 50% der Investitionskosten erstattet bekommen. Wichtig ist die richtige Antragstellung zum passenden Zeitpunkt (meist vor Auftragsvergabe), damit sämtliche Fördermöglichkeiten ausgeschöpft werden. emobicon übernimmt für Sie die komplette Fördermittelberatung und Antragsstellung, um das Förderpotenzial voll auszuschöpfen.

Reicht mein bestehender Stromanschluss für mehrere Ladestationen aus?

Oft ist der vorhandene Anschluss nutzbar – allerdings muss geprüft werden, ob dieser die geplante Ladeleistung ermöglicht. Eine Standortanalyse und die Integration von intelligentem Lastmanagement verhindern Netzüberlastung und halten Kosten im Rahmen. Notwendige Verstärkungen und mögliche Nachrüstungen werden von emobicon im Vorfeld transparent kalkuliert.

Welche Arten von Ladestationen sind für betriebliche Anforderungen am sinnvollsten?

Die Auswahl hängt von Fuhrpark, Verweildauer der Fahrzeuge, Nutzerzahl und Ladebedarf ab. Unternehmen profitieren meist von AC-Wallboxen mit 11 kW oder 22 kW und ggf. DC-Schnellladestationen. Mit herstellerunabhängiger Beratung empfiehlt emobicon die optimale Lösung – exakt passend zu Bedarf, Arbeitszeiten und Zukunftsplänen Ihres Betriebs.

Wie werden laufende Kosten und Stromspitzen beim Laden im Unternehmen optimiert?

Mit einem dynamischen Last- und Energiemanagementsystem wird die Ladeleistung automatisiert verteilt. Stromspitzen werden verhindert, Strom aus eigenen PV-Anlagen intelligent genutzt, und der Verbrauch optimal auf Tarifzeiten abgestimmt. So senken Unternehmen dauerhaft Betriebskosten und schonen den Netzanschluss.

Wie lange dauert die Einrichtung einer Ladeinfrastruktur im Unternehmen?

Die Dauer hängt von der Betriebsgröße, der Anzahl der Ladepunkte und ggf. notwendigen Baumaßnahmen ab. Bei emobicon erhalten Sie eine zentrale Koordination aller Termine und Gewerke. Durch unsere langjährige Erfahrung und eingespielte Abläufe verkürzen wir die Umsetzungszeiten deutlich gegenüber üblichen Projektdauern.

Wer übernimmt Wartung und Support nach der Installation?

Lässt sich Solarstrom aus unserer PV-Anlage für das Laden der Firmenfahrzeuge nutzen?

Was bedeutet §14a EnWG für meine Ladepunkte?

§14a regelt die steuerbare Verbrauchseinrichtung: Netzbetreiber dürfen Last reduzieren, wenn Engpässe drohen – im Gegenzug gibt es Vorteile (z. B. Netzentgelte). Wir prüfen, ob und wie §14a sinnvoll integriert wird (EMS-Regeln, Fallbacks).

Wie adressiere ich Brandschutz & Arbeitssicherheit?

Konzept aus Aufstellort, Fluchtwegen, Löschmitteln, Beschilderung, Kabelwegen und regelmäßiger Prüfung. Tiefgaragen brauchen besondere Beachtung (Lüftung/Detektion).

Was kostet eine Ladeinfrastruktur für mein Unternehmen ungefähr?

Die Kosten hängen stark davon ab, wie viele Ladepunkte Sie planen, welche Leistung (z. B. 11 kW AC-Wallbox vs. DC-Schnelllader) Sie benötigen und wie aufwendig Anschluss, Leitungswege und Tiefbau sind. Auch Dinge wie Lastmanagement, Backend/Abrechnungssystem und eine mögliche PV-Einbindung spielen eine Rolle.

Als grobe Orientierung für typische AC-Projekte im Unternehmensumfeld:

– einfache 11 kW-Wallbox inkl. Installation: oft etwa 1.800–3.500 € pro Ladepunkt

– Projekte mit Backend, Lastmanagement & mehr Technik: eher 2.500–5.000 € pro AC-Ladepunkt

– DC-Schnelllader liegen deutlich höher und beginnen schnell im fünfstelligen Bereich pro Gerät

Hinzu kommen ggf. Kosten für Netzanschlussverstärkung – und auf der anderen Seite Fördermittel, die die Investition deutlich reduzieren können.

In unseren Projekten erstellen wir deshalb zuerst eine Standortanalyse mit grobem Kostenkorridor, damit Sie früh wissen, in welcher Größenordnung Sie planen sollten.

Wie lange dauert es von der Planung bis zur Inbetriebnahme?

Die Dauer hängt vor allem von drei Faktoren ab:

1. wie klar Ihre Anforderungen bereits sind,

2. wie schnell Netzbetreiber und Förderstellen reagieren und

3. wie verfügbar Elektriker und Installationsbetriebe sind.

Typische Erfahrungswerte:

– Vorbereitung & Konzept / Standortanalyse: ca. 1–4 Wochen

– Klärung mit Netzbetreiber & ggf. Förderanträge: meist 4–12 Wochen

– Installation, Inbetriebnahme & Tests: je nach Umfang 1–3 Wochen

Für „normale“ Projekte mit mehreren AC-Ladepunkten sollten Sie insgesamt etwa 2–4 Monate einplanen.

Bei größeren Anlagen, umfangreichem Tiefbau oder Netzverstärkung kann es auch 4–9 Monate dauern.

Wichtig ist: Wir strukturieren den Prozess so, dass Sie früh einen realistischen Zeitplan bekommen – inklusive der Abhängigkeiten von Netzbetreiber, Handwerkern und Förderstellen.

Aktuelle News zur Elektromobilität

Bleiben Sie am Puls der Zeit: Aktuelle Nachrichten, Innovationen und Fördermöglichkeiten in der Elektromobilität – alles kompakt, praxisnah und direkt von den Experten.

V2G in Deutschland 2026: BMW/E.ON und Ford/Octopus machen bidirektionales Laden erstmals „paketfähig“

Eigenen PV-Strom verkaufen: Alle Möglichkeiten für Unternehmen, Vermieter und Kommunen im Überblick